-

Le Royaume-Uni s’est doté, en avril 2018, du régime sur le commerce de l’ivoire le plus sévère d’Europe. Et, après la Chine en 2017, Taïwan vient à son tour d’annoncer qu’il proscrirait ce commerce à partir de 2020. Le droit international comme les législations nationales se durcissent et concourent désormais à la lutte contre la disparition de la faune et de la flore. Si ces avancées juridiques sont louables pour sauvegarder les espèces menacées, elles pénalisent les marchands d’art, antiquaires et collectionneurs en les plaçant dans une situation juridique inédite.

La CITES ou «convention de Washington»

Les plus récentes des restrictions concernant l’ivoire s’inscrivent dans un vaste mouvement de protection de la faune et de la flore qui vise, depuis la fin du XXe siècle, à régulariser le commerce des espèces protégées. C’est l’objet de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, également connue sous son acronyme anglais CITES ou sous le nom de convention de Washington. Adoptée en 1973, effective depuis 1975, elle compte aujourd’hui 183 États parties et a valeur contraignante. La CITES cherche à garantir que le commerce international des 40 000 espèces d’animaux et de végétaux concernées que ceux-ci soient vivants ou morts, pris en totalité ou partiellement (par exemple une défense d’éléphant), ou sous forme de produits dérivés (tels qu’une statuette en ivoire) ne nuise pas à la conservation de la biodiversité. Le système repose sur des permis à l’importation et à l’exportation, délivrés par une autorité nationale désignée. Les espèces protégées sont réparties par la CITES en trois annexes, qui correspondent à autant de catégories de protection. La première regroupe les espèces menacées d’extinction à l’échelle internationale, pour lesquelles le commerce est en principe proscrit. La deuxième recense les espèces pour lesquelles une régulation de l’exploitation et de la circulation est nécessaire afin d’empêcher une surexploitation. Enfin, la troisième annexe répertorie les espèces pour lesquelles un État a souhaité mettre en place une régulation spécifique, applicable sur son territoire, et sollicite la collaboration des autres États pour détecter les exportations illégales.

Surexploitation et trafic illicite

L’éléphant, dont le braconnage a connu, ces dernières décennies, une recrudescence inquiétante en raison de la demande des marchés asiatiques, est l’exemple le plus connu de cette confrontation entre le droit du marché de l’art et celui des espèces menacées. Le droit positif est ainsi redevenu un outil privilégié pour les États soucieux de prendre de nouveaux engagements. En France, l’arrêté ministériel en date du 16 août 2016 a marqué un tournant : le commerce de l’ivoire brut fait dorénavant l’objet d’une interdiction totale quasi totale (en sont exonérées certaines pièces, notamment en raison de leur ancienneté). De la même manière, la fabrication d’objets en ivoire est également prohibée. Le commerce des antiquités, c’est-à-dire des spécimens travaillés datant d’avant 1947 (date de référence dans le droit communautaire européen), n’est possible que par le biais de dérogations délivrées au cas par cas. Et la restauration d’œuvres et de pièces issues de spécimens protégés suit exactement les mêmes règles que le commerce proprement dit, ce qui peut susciter de réels soucis au sein des collections publiques. Le 4 mai 2017, un nouveau dispositif a toutefois été publié, afin de prendre en considération les difficultés pratiques, rencontrées notamment avec les instruments de musique tels que les pianos dotés de touches en ivoire, ou encore avec les objets de coutellerie ou pour fumeurs. Et ce, dans le but d’une application plus souple du règlement, liée au pourcentage représenté par la matière litigieuse dans la pièce, à son poids, aux dates d’importation, de fabrication, etc. Las, le trafic de cornes de rhinocéros s’intensifie tout autant et la détermination des trafiquants est éloquente. Le 7 mars 2016, le

rhinocéros du zoo de Thoiry a été abattu et sa corne a été sciée. Pour parer à ce type d’agissements, le Muséum d’histoire naturelle de Paris, a, depuis 2012, remplacé les cornes des rhinocéros empaillés par des imitations en résine et applique à présent le même procédé pour les défenses d’éléphants.

Le rôle du marché de l’art

Si l’éléphant et le rhinocéros sont devenus les symboles de la lutte contre le braconnage et la surexploitation des espèces, il ne faut pas oublier que des dizaines d’animaux et de plantes sont, chaque année, inscrits sur la liste rouge des organisations internationales. Aussi, chacun des États membres de la Convention procède, lors de La Conférence des Parties qui a lieu tous les deux ou trois ans, à un reclassement des espèces dans les différentes annexes. À titre d’exemple, le perroquet gris du Gabon a été inscrit à l’annexe I, après trente-cinq ans en annexe II, ce qui traduit la volonté de la communauté internationale de mettre un terme à son commerce. L’oiseau est, entre autres, victime d’une importation massive vers l’Europe afin d’être utilisé comme animal de compagnie ou pour l’art de la plumasserie. Parmi les espèces végétales, c’est au tour des bois de palissandre servant principalement à la marqueterie et à la lutherie de voir leur commerce contrôlé. Le marché de l’art français est devenu bien sensible à ces évolutions. Désormais, antiquaires, taxidermistes, opérateurs de ventes volontaires et sites de vente en ligne ont l’obligation de prouver que l’objet proposé a été fabriqué à partir d’un spécimen prélevé ou capturé avant sa date de protection par la convention de Washington. Il n’est désormais plus rare de voir des objets soudainement retirés des hôtels de ventes après l’intervention de services douaniers. Le 19 juin 2017, la cour d’appel de Caen a condamné à 10 000 € d’amende une collectionneuse d’animaux naturalisés pour avoir voulu céder, sans certificat, et dans le cadre d’enchères prévues en 2013, les 4 000 spécimens qu’elle avait réunis, avec son mari, en soixante ans de recherches, de chasses et de ventes aux enchères. La propriétaire était en effet incapable de fournir les certificats attestant de la légalité de certaines de ses acquisitions, parmi lesquelles figuraient un tigre, un loup du Canada et un panda roux. À l’occasion d’une vacation en septembre 2016, ce sont toutefois plusieurs coiffes en plumes de perroquets d’Amazonie qui ont été retirées de la vente après l’intervention des services douaniers, les commissaires-priseurs n’ayant pas été en mesure de fournir les certificats exigés. Le 19 décembre de la même année, une vente a de nouveau été le théâtre d’une importante saisie d’articles proposés sans certificats (manteaux en peau de lynx ou de panthère, chaussures ou sacs en peau de crocodile, notamment). Les sanctions à l’importation, l’exportation et la vente d’œuvres d’art ou de tout objet sans permis CITES sont, en droit français, prévues par le Code de l’environnement. Depuis la loi sur la biodiversité du 8 août 2016, le montant de l’amende maximale a été décuplé, montant jusqu’à 150 000 €. Au titre du Code des douanes, les infractions sont par ailleurs passibles de la confiscation de l’objet, d’une amende comprise entre une et deux fois sa valeur et d’une peine d’emprisonnement de trois ans. Les acheteurs comme les vendeurs, professionnels ou non, doivent donc redoubler de vigilance et s’assurer systématiquement que les documents CITES accompagnent leur acquisition. Les commissaires-priseurs sont invités à acquérir des réflexes de vérification, en présence d’un spécimen sauvage ou d’un objet qui en est issu, en consultant les annexes de la CITES ou en interrogeant i-CITES, la plateforme en ligne mise à disposition par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour demander, instruire et délivrer les documents CITES. Ce qui ne résoudra pas, pour l’heure, le cas des dizaines de milliers d’objets détenus sur le sol français depuis déjà bien longtemps, qui échouent chaque année dans des successions et finissent par rejoindre un marché parallèle. votre commentaire

votre commentaire

-

Mercredi 29 août 2018, l’Allemagne remet à une délégation namibienne les ossements des victimes du génocide que le pays a perpétré il y a plus d’un siècle.Une cérémonie a été organisée à l’Église protestante de Berlin, mais elle peine à faire oublier l’absence d’excuses officielles de la part des autorités allemandes, demandées par les descendants de victimes héréros et namas.

À Berlin, les ossements de victimes des tribus héréros et namas, massacrées par les forces coloniales allemandes dans ce que les historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle, sont remis symboliquement à la Namibie ce mercredi 29 août 2018.

Dix-neuf crânes, des os et un scalp, c’est ce que la délégation namibienne, conduite par la ministre de la culture, Katrina Hanse-Himarwa, a reçu de la part des autorités allemandes lors d’une cérémonie de réconciliation. Les ossements appartiennent à des Héréros et des Namas, peuples présents en Namibie mais aussi au Botswana, qui ont subi de plein fouet la violence coloniale.

Ces restes humains avaient été pris par les Allemands, qui ont occupé la Namibie de 1884 à 1915, et ils ont servi à établir des théories raciales pseudoscientifiques. Entre 1904 et 1908, l’Allemagne a massacré 50 % de la tribu nama, soit 10 000 personnes, et pas moins de 60 000 Héréros, donc 80 % de la tribu, dans son ancienne colonie namibienne. Les Héréros, qui constituaient 40 % de la population namibienne au début du siècle, ne sont plus aujourd’hui que 7 %.

Un lieu pas commun

Le lieu de la cérémonie même pose question, puisqu’elle se déroule dans un temple protestant berlinois, le Französischer Dom. L’historien Christian Kopp, de l’association allemande « Pas de prescription pour les génocides », a estimé dans un entretien à l’AFP que cet événement aurait dû se tenir « à la chambre des députés et être accompagné d’excuses officielles ».

« L’Église protestante en Allemagne et en Namibie a œuvré pour la cérémonie et les invitations. Elle a toujours eu une influence dans les affaires liées au tiers-monde, analyse Jakob Vogel, historien allemand et chercheur à Sciences-Po. On retrouve ici les anciens liens entre missionnaires religieux et politiques coloniales. »

Absences d’excuses officielles et de réparations financières

Cette cérémonie symbolique, un pas de plus vers une réconciliation germano-namibienne, laisse cependant un goût amer aux descendants de victimes namibiennes et à la délégation présente sur place. Celle-ci juge l’initiative insuffisante et demande des excuses officielles de la part du gouvernement allemand depuis des années.

Utjiua Muinjangue, présidente de la fondation Ova Herero Genocide, espérait que cette restitution soit l’occasion pour le pays de présenter officiellement des excuses, à même de « guérir les blessures émotionnelles ». Mais ces dernières ne sont pas au rendez-vous en Allemagne. Le ministère des affaires étrangères allemand n’a reconnu que récemment, le 10 juillet 2015 que l’extermination en Namibie était un « un crime de guerre et un génocide ». Les Namibiens revendiquent par ailleurs des réparations financières.

Selon Jakob Vogel, un effort a tout de même été fait depuis octobre 2011, dernière date à laquelle des crânes avaient été restitués. « En 2011, rien n’avait été organisé lors de la remise des crânes et cela avait réellement été vécu comme une insulte. La cérémonie religieuse d’aujourd’hui est aussi une manière de se faire pardonner. »

votre commentaire

votre commentaire

-

Le document signé dimanche 12 août 2018 devrait apaiser les tensions entre les pays ayant en partage cette mer d'Asie qui recèle d'importants gisements d'hydrocarbures.

Les responsables des cinq pays bordant la mer Caspienne ont signé dimanche au Kazakhstan une convention définissant le statut légal de cette mer stratégique. Elle recèle d'importants gisements d'hydrocarbures.

Réunis dans le port kazakh d'Aktaou, les responsables de Russie, d'Iran, du Kazakhstan, d'Azerbaïdjan et du Turkménistan ont paraphé ce document. Il donne à la mer Caspienne un statut dont elle était privée depuis la dissolution de l'Union soviétique. «Nous pouvons dire qu'un consensus sur le statut de la mer a été difficile à atteindre et qu'il a pris du temps, les pourparlers se sont échelonnés sur 20 ans et ont nécessité des efforts importants et conjoints des parties impliquées», a dit l'hôte de la cérémonie, le président kazakh Noursoultan Nazarbaïev.

Le président russe Vladimir Poutine, puissance favorable à cet accord, a évoqué une convention dont la «signification fera époque». Il a plaidé pour une plus grande coopération militaire pour les pays de la mer Caspienne.

Le 12 août «Journée de la mer Caspienne»

L'accord devrait aider à apaiser les tensions existant de longue date dans la région, qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures. Celles-ci sont estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300'000 milliards de m3 de gaz naturel.

Selon le Kremlin, l'accord préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone partagée. Mais elle partage les fonds marins et les ressources sous-marines entre les cinq pays.

Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karassine, la Caspienne bénéficiera d'un «statut légal spécial»: ni mer, ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit international.

Le sommet de dimanche à Aktaou au Kazakhstan est le cinquième du genre depuis 2002. Plus de 50 réunions ministérielles et techniques se sont tenus depuis la dissolution de l'URSS, qui a placé quatre nouveaux pays sur les rives de la Caspienne. Si cet accord va «étendre les possibilités de coopération» entre les cinq Etats bordant la Caspienne, certains pays risquent d'en sortir davantage gagnants que d'autres, selon Ilham Shaban, président du groupe de réflexion Caspian Barrel.

Le Turkménistan, un des pays les plus fermés de la planète, a ainsi proclamé le 12 août «Journée de la mer Caspienne» en l'honneur du futur accord, affichant ainsi son enthousiasme.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le Haut commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi a salué «une étape importante» pour améliorer la prise en charge mondiale de ces personnes.

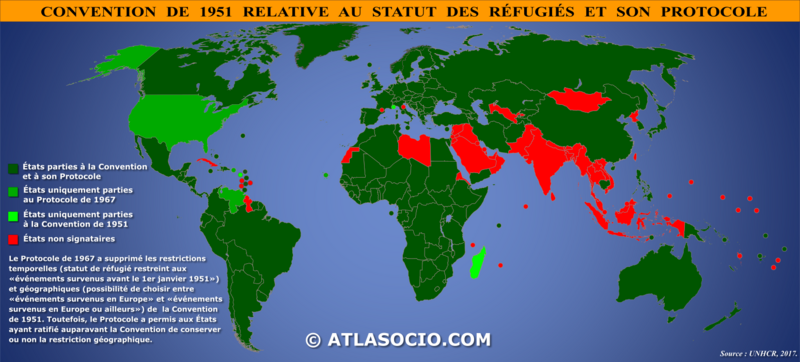

Les consultations pour aboutir à un Pacte mondial sur les réfugiés se sont terminées cette semaine à Genève. La proposition finale du Pacte sera dévoilée dans son rapport pour l'Assemblée générale de l'ONU plus tard cette année, a affirmé le 6 juillet 2018 le Haut commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi. Après un an et demi de discussions, elle a obtenu un soutien «large» des Etats et d'autres acteurs comme la société civile, les réfugiés et des organisations internationales.

En septembre 2016, les 193 membres de l'Assemblée générale avaient approuvé à l'unanimité une Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Celle-ci prévoit également un second Pacte sur les migrants, dont les consultations sont pilotées par la Suisse mais boycottées par les Etats-Unis.

Près de 25 millions de personnes dans le monde sont réfugiées. La majorité d'entre elles sont parties dans des pays voisins dans des zones à revenus bas ou intermédiaires. Le Pacte doit notamment améliorer la répartition de cette charge.

S'il ne sera pas contraignant, il doit étendre le soutien aux communautés d'accueil et aux réfugiés. Le Haut commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi estime que les villes devront apporter une contribution cruciale pour que le prochain Pacte soit appliqué.

votre commentaire

votre commentaire

-

A l'issue de deux mois d'un procès filmé, à Paris, deux sexagénaires ont été condamnés à vie, vendredi, en raison de leur participation au génocide des Tutsi, en 1994.

Deux anciens maires rwandais ont vu vendredi leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité confirmée en appel par la justice française. Ils étaient jugés pour leur participation au génocide des Tutsi dans leur village de Kabarondo, en avril 1994.

A l'issue de deux mois d'un procès filmé pour l'histoire devant la cour d'assises de Paris, Octavien Ngenzi, 60 ans, et Tito Barahira, 67 ans, ont été jugés coupables de «crimes contre l'humanité» et «génocide», pour «une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires» en application d'un «plan concerté tendant à la destruction» du groupe ethnique tutsi.

Le verdict a été accueilli dans un pesant silence, à peine troublé par les sanglots discrets de la famille des accusés. Les deux anciens maires sont restés stoïques, vite entourés par leurs avocats. Ils ont cinq jours pour former un éventuel pourvoi en cassation.

«Artisans de la mort»

L'accusation avait désigné les accusés comme des «artisans de la mort» ayant «pleine autorité» dans leur village, des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo, dans l'est du Rwanda. Une période de sûreté des deux tiers avait en outre été demandée pour Ngenzi, maire en exercice en 1994 et à ce titre «responsable de tous les morts de la commune».

Les deux hommes, qui se sont succédé à la tête de la commune de 1976 à 1994, ont nié jusqu'au bout toute participation aux tueries à Kabarondo, où le pire des massacres eut lieu le 13 avril à l'église. Près de 2000 morts, selon l'abbé, pilonnés au mortier, puis découpés à la machette, pendant près de sept heures.

«Cette décision est juste et c'est un message: stop à l'impunité pour tous ceux qui ont pris part au génocide et qui ont cru pouvoir se réfugier en France», a réagi Alain Gauthier, président d'une association à l'origine de la plupart des enquêtes françaises sur le génocide rwandais.

C'est la deuxième fois que la justice française, qui a jugé ces hommes en vertu de sa compétence universelle pour les crimes les plus graves, se prononce dans un dossier lié au génocide rwandais. Elle avait déjà condamné l'ancien capitaine de l'armée Pascal Simbikamgwa à 25 ans de réclusion criminelle.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le Pentagone a été chargé lundi 18 juin 2018 par le président américain de la création d'une sixième branche de l'armée US, la «force spatiale».

Donald Trump veut créer une force spatiale. Il a ordonné au Pentagone de commencer immédiatement le processus nécessaire à établir une «space force» qui serait indépendante de l'armée de l'air. Le Congrès doit encore se prononcer.

Force «séparée mais égale»

«Nous allons avoir une armée de l'air, et une force armée de l'espace, séparée mais égale», a-t-il dit. Et Donald Trump de trancher ainsi le débat actuel en défaveur de ceux qui voulaient que la nouvelle force spatiale soit rattachée à l'US Air Force.

Donald Trump avait déjà indiqué qu'il était favorable à la création de cette sixième branche, aux côtés de l'armée de terre (US Army), l'armée de l'air (US Air Force), la marine (US Navy), le corps des Marines et les garde-côtes. Au Congrès, le débat fait rage depuis des années entre les partisans d'une nouvelle entité à l'égale des autres corps, et ceux qui trouvaient plus fonctionnel de laisser l'espace dans le giron de l'armée de l'air.

«Nous devons dominer l'espace»

La création de cette force spatiale ne pourra se faire du jour au lendemain, et le Congrès devra dans tous les cas adopter une loi à cet effet. Mais l'ordre du président républicain établit clairement comme politique officielle de son administration, et du Pentagone, de créer cette force.

«Pour défendre l'Amérique, une simple présence dans l'espace ne suffit pas. Nous devons dominer l'espace», a déclaré Donald Trump.

votre commentaire

votre commentaire

-

Jean-Pierre Bemba avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre en Centrafrique. L'ancien président congolais a été acquitté en appel le 8 juin 2018.

La Cour pénale internationale (CPI) a acquitté en appel vendredi, à la surprise générale, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Il avait été condamné à 18 ans de prison en première instance pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique.

La décision de la chambre d'appel de renverser la peine d'emprisonnement la plus lourde jamais imposée par la CPI, juridiction fondée en 2002 pour juger les pires crimes commis à travers le monde, est historique. Elle a suscité de vives émotions dans la tribune publique de la salle d'audience.

La chambre d'appel «annule la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba» et «prononce l'acquittement de l'accusé car les sérieuses erreurs commises par la chambre de première instance font entièrement disparaître sa responsabilité pénale», a déclaré d'une voix ferme la juge Christine van den Wyngaert. «La chambre d'appel a conclu, à la majorité, que M. Bemba ne saurait être tenu pénalement responsable des crimes commis par les troupes du MLC pendant l'opération menée en RCA et qu'il doit en être acquitté».

Les juges ont estimé que l'ancien chef de guerre, qui n'était pas lui-même présent en Centrafrique lors des faits, n'aurait pas pu contrôler les agissements de sa milice, le Mouvement de libération du Congo (MLC), à distance. «Cet acquittement est mérité.

Les juges ont reconnu que M. Bemba avait tout fait ce que l'on peut attendre d'un bon commandant», a déclaré l'avocat du Congolais, Peter Haynes, visiblement ému.

Jean-Pierre Bemba, ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre puis vice-président, avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour les crimes de guerre commis en Centrafrique par sa milice, entre octobre 2002 et mars 2003.

Maintien en détention

M. Bemba, vêtu vendredi d'un costume bleu marine est resté impassible lors du prononcé de son acquittement. En cinq mois, les hommes du MLC ont tué, pillé et violé dans la République centrafricaine voisine, où ils s'étaient rendus pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'Etat menée par le général François Bozizé - qui finira par s'emparer du pouvoir en 2003.

Jean-Pierre Bemba, 55 ans, demeure toutefois en détention eu égard a une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable de subornation de témoins. La CPI doit désormais se pencher «d'urgence» sur cette affaire, ont souligné les juges de la chambre d'appel.

«Le fait que M. Bemba n'ait pas été libéré aujourd'hui (vendredi) est inacceptable, immoral et peut-être même illégal», a déclaré Peter Haynes, ajoutant que la «libération de son client sera discutée mardi» à la CPI. «Tout en respectant cette décision (l'acquittement), nous la qualifions de regrettable et de problématique», a déclaré le procureur de la CPI, Fatou Bensouda.

«De graves crimes ont été commis par les troupes de M. Bemba. Cet acquittement ne dénie pas ces crimes, qui ont causé de grandes souffrances en République centrafricaine», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Cris de joie à Kinshasa

«Par ce jugement, la CPI semble dire aux chefs de guerre: tant que vous n'êtes pas sur les lieux, laissez donc vos troupes commettre les pires crimes et les pires abominations», s'est exclamée Karine Bonneau de la Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH). «Vingt ans après sa création, la CPI vient-elle de s'autosaborder?», s'est-elle interrogée auprès de l'AFP.

A Kinshasa, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba a été accueilli par des cris de joie chez ses partisans. «Je pleure de joie. Jean-Pierre Bemba était un homme mort. Il vient d'être ressuscité», a déclaré l'un d'entre eux, réuni avec des centaines d'autres au siège du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), la milice devenue un parti politique de M. Bemba.

Des acclamations ont aussi parcouru l'Assemblée nationale congolaise. Jean-Pierre Bemba a longtemps été l'enfant chéri de Kinshasa, où il avait obtenu 70% des suffrages contre Joseph Kabila à la présidentielle de 2006.

votre commentaire

votre commentaire

-

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Pascal Senyamuhara Safari, condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour génocide et complicité de crimes contre l’humanité.

Crim. 24 mai 2018, F-P+B, n° 16-87.622

Ce pourvoi, relatif à une condamnation à 25 ans de réclusion criminelle des chefs de génocide et complicité de crimes contre l’humanité, était formé, pour le compte du condamné, par un avocat parisien qui ne l’avait pas assisté devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis. La chambre criminelle précise que ce conseil avait bien qualité pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation prononcé par la cour d’assises. Pour déclarer le pourvoi recevable, elle rappelle en effet qu’il se déduit de l’article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que tout avocat inscrit à l’un des barreaux d’une cour d’appel a qualité pour former un pourvoi en cassation dans l’ensemble du ressort de cette cour (Crim. 5 nov. 2013, Bull. crim. n° 211).

Sur le fond, le premier moyen vise à remettre en cause le rejet, par la cour d’assises, d’une demande de transport sur les lieux. La Cour de cassation écarte rapidement ce moyen et approuve les juges du fond d’avoir considéré que l’écoulement d’un délai de vingt ans depuis la commission des faits et l’évolution de la configuration des lieux rendaient inopérant ce transport sur les lieux. En outre, d’un point de vue juridique, ce transport était de facto impossible, les faits s’étant déroulés à l’étranger, en l’espèce au Rwanda.

Le deuxième moyen, fondé sur l’article 316 du code de procédure pénale, est relatif à des arrêts incidents rendus sans que le ministère public et les parties ou leurs avocats aient été de nouveau entendus. Pour ne pas accueillir ce moyen, la Cour de cassation considère que puisque la cour d’assises n’avait pas préalablement rendu des arrêts de sursis à statuer, elle n’avait pas à entendre à nouveau le ministère public, les parties ou leurs avocats avant de rendre ses arrêts. Ce choix tire toutes les conséquences d’une interprétation a contrario de la jurisprudence selon laquelle lorsque, à la suite d’un premier arrêt de sursis à statuer, la cour se prononce sur le bien-fondé d’un incident contentieux, le ministère public et les parties ou leurs conseils doivent à nouveau être entendus à peine de nullité (Crim. 26 sept. 1990, Bull. crim. n° 322 ; 13 juin 1991, Bull. crim. n° 254 ; RSC 1992. 117, obs. Braunschweig ; 6 mai 1997, Bull. crim. n° 173).

Le troisième moyen était relatif au rejet, par les juges du fond, d’un supplément d’information et d’une demande de renvoi de l’audience à une date ultérieure en raison de l’absence d’un témoin. Il est vrai que le témoin, régulièrement cité et qui est donc acquis aux débats, a l’obligation de comparaître devant la cour d’assises. À défaut, l’article 326 du code de procédure pénale prévoit que la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner qu’il soit immédiatement amené par la force publique pour être entendu, à moins qu’elle ne préfère renvoyer l’affaire à une prochaine session. Toutefois, la Cour de cassation approuve en l’espèce la cour d’appel d’avoir considéré que les dispositions de l’article 326 du code de procédure pénale permettant la comparution forcée d’un témoin ne pouvaient s’appliquer puisque le témoin concerné demeurait à l’étranger. En outre, son témoignage n’apparaissait pas essentiel à la manifestation de la vérité, étant précisé que l’intéressé avait déjà été entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale figurant au dossier.

Fondé sur l’article 328 du code de procédure pénale, le quatrième moyen entendait ensuite démontrer que le président de la cour d’assises avait manifesté son opinion en faisant remarquer à l’accusé qu’il était opposé au multipartisme. Or, pour la Cour de cassation, les propos critiqués, qui consistaient en la lecture d’un passage d’un livre écrit par l’accusé, n’étaient pas constitutifs d’une manifestation d’opinion du président. Ce choix est logique puisque seule la manifestation d’une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l’accusé est interdite au président de la cour d’assises par l’article 328 alinéa 2. (Crim. 12 oct. 1967, Bull. crim. n° 247 ; 12 juin 1981, Bull. crim. n° 198 ; RSC 1982. 800, obs. Robert). Dans le même sens, la chambre criminelle a déjà considéré que la seule communication à la cour et aux jurés d’une brochure extraite du dossier de la procédure ne saurait constituer de la part du président une manifestation prohibée d’opinion, au sens de l’article 328 du code de procédure pénale, dès lors qu’à cette occasion, il n’est rien relevé dans les propos de ce magistrat qui soit de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l’accusé (Crim. 3 juin 1988, Bull. crim. n° 246).

Le cinquième moyen était relatif au rejet d’une demande de donner acte relative à la publication par une partie civile, sur son site internet, d’extraits de compte rendus de l’audience comportant des inexactitudes. La chambre criminelle approuve les juges du fond d’avoir refusé de donner acte de faits qui ne se sont pas produits à l’audience, dès lors que les faits allégués ne mettent pas en cause l’impartialité de la juridiction de jugement.

Le sixième et le septième moyen étaient relatifs au contenu de la feuille de questions et à la caractérisation des infractions. Ils sont rejetés par la chambre criminelle au motif que les questions posées au jury permettaient de caractériser en fait, en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel le crime de génocide. Dans la même logique, les moyens huit et neuf concernaient les énonciations de la feuille de question et de la feuille de motivation. Ils n’ont pas été admis par la chambre criminelle au motif qu’ils tendaient à remettre en question l’appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus.

Enfin, dans un dixième moyen, le requérant reprochait à la feuille de question de ne pas porter mention de la décision prise sur la peine. Or, il n’échappe pas à la Cour de cassation que cette feuille de question portait bien mention de la décision prise sur la peine.

votre commentaire

votre commentaire

-

Les cinq baleiniers japonais sont rentrés le 31 mars de leur campagne de chasse à la baleine, commencée en novembre dernier. Bilan : 333 cétacés tués, toujours sous de faux motifs scientifiques.

Selon un responsable local, trois baleiniers, dont le navire-usine Nisshin Maru, sont arrivés samedi 31 mars au port de Shimonoseki, dans l'Ouest du pays. Les cinq baleiniers qui composent la flotte ont tué au total 333 baleines de Minke, ou petits rorquals, sur l'ensemble de la saison.

L'ONG Sea Shepherd absente

Dans un communiqué, l'Agence de la Pêche nippone a insisté sur le fait qu'aucune manifestation ou protestation n'avait émaillé la campagne 2017-2018. L'ONG Sea Shepherd, traditionnellement engagée contre la chasse à la baleine, n'a en effet pas renouvelé sa campagne anti-baleiniers cette saison, à cause des technologies désormais employées par les Japonais, la rendant impuissante. Ces technologies d'ordre militaire leur permettent de repérer par satellite les navires de l'ONG et de les éviter facilement.

Le Japon est l'un des derniers pays au monde à pratiquer la chasse à la baleine, sous de faux motifs scientifiques. En décembre 2016, Sea Shepherd avait prouvé, photographies à l'appui, que les baleiniers nippons avaient tué une baleine de Minke, une espèce protégée, dans les eaux de l'Australian Whale Sanctuary (« Sanctuaire australien des baleines »), zone ou toute pêche à la baleine est théoriquement interdite.

L'ONG demande depuis plusieurs années au gouvernement australien d'empêcher les Japonais de pêcher la baleine dans les eaux antarctiques australiennes. « Nous sommes les seuls entre les bateaux de chasse japonais et ces magnifiques baleines. Or, ce n’est pas à nous d’être là », résumait Jeff Hansen en 2016.

Une campagne de pêche "scientifique"

La chasse à la baleine est interdite dans le monde depuis 1986. Le Japon a pourtant signé le moratoire sur la chasse de la Commission baleinière internationale, mais il exploite toujours une faille du texte pour le contourner en prétendant mener des études scientifiques…

En 2014, la Cour internationale de justice de La Haye avait sommé le Japon de mettre fin à ses campagnes de pêche dans l'Océan Austral, soulignant qu’elles ne correspondaient pas aux critères scientifiques requis. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a malgré tout réaffirmé fin janvier la volonté de son pays de continuer la pêche à la baleine « scientifique » dans l’Antarctique et de reprendre à terme la pêche commerciale.

La Commission baleinière internationale n'autorise la capture des baleines que dans le cadre d'un permis de chasse de subsistance pour peuples autochtones. Il est délivré à des communautés traditionnelles en Amérique du Nord, au Groenland, en Russie et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans les Caraïbes. Les trois derniers pays dans le monde qui pratiquent la pêche à la baleine industrielle sont la Norvège, l'Islande, et le Japon.

votre commentaire

votre commentaire

-

Un djihadiste malien a été présenté le 4 avril au juge de la Cour pénale internationale (CPI), où il devra répondre de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à Tombouctou en 2012 et 2013.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« Al Hassan ») a comparu devant le juge unique de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « Cour ») au siège de la Cour à La Haye (Pays-Bas).

L’audience de première comparution avec le juge Marc Perrin de Brichambaut a eu lieu en présence de l’accusation et de la défense. M. Al Hassan était représenté par son conseil de permanence, Maître Yasser Hassan. Au cours de l’audience, le juge a vérifié l’identité du suspect et s’est assuré qu’il soit informé des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le Statut de Rome dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement, c’est-à-dire l’arabe.

La juge unique a fixé de façon provisoire le début de l’audience de confirmation des charges au 24 septembre 2018.

Une audience de confirmation des charges sert à déterminer s’il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis ces crimes. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer les charges, elle renverra l’affaire devant une Chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même.

M. Al Hassan a été transféré à la CPI le 31 mars 2018 en exécution d’un mandat d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité délivré par la Chambre le 27 mars 2018. Il était le commissaire islamique de Tombouctou durant l’occupation de la ville par les groupes djihadistes en 2012 et 2013.

Selon la Chambre préliminaire I de la CPI, d’avril 2012 à janvier 2013, alors que Tombouctou était sous la domination des groupes armés Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et Ansar Eddine, Al Hassan (41 ans en 2018) « aurait joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par ces groupes armés à la population civile ». Il « aurait pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans à Tombouctou et participé à la politique de mariages forcés dont des tombouctiennes ont été victimes, qui ont donné lieu à des viols répétés et à la réduction de femmes et de jeunes filles à l’état d’esclaves sexuelles ».

Al Hassan est le deuxième Malien à être transféré à la CPI après Ahmad Al Faqi Al Mahdi, déclaré coupable et condamné le 27 septembre 2016 à neuf ans de prison pour la destruction intentionnelle de bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou, en juin et juillet 2012.

votre commentaire

votre commentaire

Le blog d'information sur le droit international